Творчество В. Шаламова

(2 часа)

| Варлаам Шаламов (Варламом он назвал себя позднее, когда начал писать) был сыном вологодского священника Тихона Николаевича Шаламова. Впрочем, не только отец Варлаама Шаламова, но и его дед, и его прадед принадлежали к русскому православному священству. Традиции семьи и, прежде всего, характер и взгляды отца, по-видимому, сильно повлияли на личность будущего писателя и на его творчество. |

Об "отцовом наследстве” говорил и сам Шаламов:

Я живу не по средствам:

Трачу много души.

Всё отцово наследство –

На карандаши,

На тетрадки, на споры,

На дорогу в века,

На высокие горы

И пустыни песка.

(«Я живу не по средствам…», 1969)

Образ отца писателя, человека незаурядного, европейски образованного, независимо и свободно мыслящего – в центре автобиографической книги В.Шаламова «Четвертая Вологда».

Тихон Николаевич в течение 12 лет служил на Алеутских островах, в Америке, а по возвращении домой в 1905 году связал свою жизнь с кругом вологодских ссыльных. По определению В.Шаламова, это были «высшие ценители, высшие критики, высшие русские авторитеты».

В Вологде Тихон Николаевич очень быстро приобрёл репутацию общественного деятеля. Это была самая разнообразная деятельность. Например, «он был организатором знаменитого в Вологде народного катанья – ледяной горки с высокой Соборной горы, где сани взлетали на противоположный берег реки, и свист саней заглушал моторы первых самолётов, поднимавшихся в небо Вологды».

Независимость Тихона Николаевича проявилась в том, что он принадлежал к церковной оппозиции, например, он вёл службу на русском языке. Своеобразие этой личности передаёт и такая деталь: «…отцовская икона была – репродукция картины Рубенса, простая олеографическая картинка, наклеенная на фанеру и заключённая в узкую раму. Эту репродукцию отец надлежащим образом освятил, освятил по всем каноническим правилам и молился перед неё – до самого конца жизни». Ещё одна черта, о которой настойчиво пишет В.Шаламов: «Самым худшим человеческим грехом отец считал антисемитизм, вообще весь этот тёмный комплекс человеческих страстей, не управляемых разумом».

Кликните мышкой, чтобы увеличить

В 1927 году Шаламов, связанный с троцкистской организацией МГУ, участвовал в демонстрации, которая проходила под лозунгами "Долой Сталина!", "Выполним завещание Ленина!". Шаламов вошел в группу, которая печатала и распространяла «Завещание» Ленина, существование которого замалчивалось властями.

Он попал в одиночную камеру Бутырской тюрьмы, а затем на 3 года в Вишерский исправительно-трудовой лагерь на Северный Урал.

В 1931 году Шаламов был освобожден, в 1932 – возвратился в Москву, работал в журналах. В 1936 году в журнале «Октябрь» впервые был опубликован его рассказ «Три смерти доктора Аустино».

Однако в январе 1937 года Шаламова снова арестовали. Особое совещание НКВД СССР приговорило его к 5 годам заключения в лагерях с использованием на тяжелых физических работах. Формулировка обвинения была та же: за контрреволюционную троцкистскую деятельность. В 1943 году, будучи в лагере, Шаламов получил третий срок – 10 лет, теперь – за антисоветскую агитацию.

Колыму Шаламов покинул только в 1953 году. Однако уже в 1949 году он снова стал писать. Сначала это были стихи – они составили шесть "Колымских тетрадей". В 1954 году Шаламов вновь обратился к прозе. В результате появились шесть сборников «Колымских рассказов» и автобиографическая проза «Четвертая Вологда».

В 1956 году в печати появились стихотворения В.Шаламова – пять тоненьких сборников было издано при жизни автора. Однако публикации своей прозы на родине Шаламов так и не дождался.

Умер Шаламов в Москве 17 января 1982 года.

«Колымские рассказы» (1954-1973)

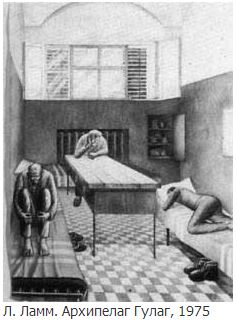

Особый мир

Здесь все необычно: язык – сам Шаламов говорит о «лагерных терминах» («Кант»); бытовые порядки; предметы, окружающие людей.

Читая «Колымские рассказы» Варлаама Шаламова, мы попадаем в особый мир. Перед нами мир перевернутых ценностей. Здесь и представления о нравственности особые. Об этом свидетельствуют, например, такие слова: «Мы поняли также удивительную вещь: в глазах государства и его представителей человек физически сильный лучше, именно лучше, нравственнее, ценнее человека слабого, того, что не может выбросить из траншеи двадцать кубометров грунта за смену. Первый моральнее второго» («Сухим пайком»).

Попав в этот мир, человек чувствует себя отрезанным от своего прошлого.

"Багрецов негромко выругался. Он оцарапал палец, текла кровь. Он присыпал рану песком, вырвал клочок ваты из телогрейки, прижал - кровь не останавливалась.

- Плохая свертываемость, - равнодушно сказал Глебов.

- Ты врач, что ли? - спросил Багрецов, отсасывая кровь.

Глебов молчал. Время, когда он был врачом, казалось очень далеким. Да и было ли такое время». ("Ночью").

Если мы попробуем точнее подобрать слово для характеристики лагерной жизни, то мы скажем, что человек здесь не живет, а выживает.

Вот почему повествование в «Колымских рассказах» фиксирует самые простые, примитивно простые вещи. Детали отбираются скупо, подвергаясь жесткому отбору – они передают только основное, жизненно важное. Чувства многих героев Шаламова притуплены.

"Градусника рабочим не показывали, да это было и не нужно - выходить на работу приходилось в любые градусы. К тому же старожилы почти точно определяли мороз без градусника: если стоит морозный туман, значит, на улице сорок градусов ниже нуля; если воздух при дыхании выходит с шумом, но дышать еще не трудно - значит, сорок пять градусов; если дыхание шумно и заметна одышка - пятьдесят градусов. Свыше пятидесяти пяти градусов - плевок замерзает на лету. Плевки замерзали на лету уже две недели". ("Плотники", 1954").

Может показаться, что душевная жизнь героев Шаламова тоже примитивна, что человек, потерявший связь со своим прошлым, не может не потерять себя и перестает быть сложной многогранной личностью. Однако это не так. Присмотритесь к герою рассказа «Кант». В жизни для него как будто ничего не осталось. И вдруг оказывается, что он смотрит на мир взглядом художника. Иначе он не смог бы так тонко воспринимать и описывать явления окружающего мира.

«Мне давно была понятна и дорога та завидная торопливость, с какой бедная северная природа стремилась поделиться с нищим, как и она, человеком своим нехитрым богатством: процвести поскорее для него всеми цветами. В одну неделю, бывало, цвело все взапуски, и за какой-нибудь месяц с начала лета горы в лучах почти незаходящего солнца краснели от брусники, чернели от темно-синей голубики. На низкорослых кустах – и руку поднимать не надо – наливалась желтая крупная водянистая рябина. Медовый горный шиповник – его розовые лепестки были единственными цветами здесь, которые пахли как цветы, все остальные пахли только сыростью, болотом, и это было под стать весеннему безмолвию птиц, безмолвию лиственничного леса, где ветви медленно одевались зеленой хвоей. Шиповник берёг плоды до самых морозов и из-под снега протягивал нам сморщенные мясистые ягоды, фиолетовая жесткая шкура которых скрывала сладкое темно-желтое мясо…» («Кант»).

Проза Шаламова передает чувства героев, их сложные переходы; повествователь и герои «Колымских рассказов» постоянно размышляют о своей жизни. Интересно, что этот самоанализ воспринимается не как художественный прием Шаламова, а как естественная потребность развитого человеческого сознания осмыслять происходящее. Вот как объясняет повествователь рассказа «Дождь» природу поисков ответов на, как он сам пишет, «звездные» вопросы: «Вот так, перемешивая в мозгу "звездные" вопросы и мелочи, я ждал, вымокший до нитки, но спокойный. Были ли эти рассуждения некой тренировкой мозга? Ни в коем случае. Все это было естественно, это была жизнь. Я понимал, что тело, а значит, и клетки мозга получают питание недостаточное, мозг мой давно уже на голодном пайке и что это неминуемо скажется сумасшествием, ранним склерозом или как-нибудь еще... И мне весело было думать, что я не доживу, не успею дожить до склероза. Лил дождь».

Такой самоанализ одновременно оказывается и способом сохранения собственного интеллекта, а нередко и основой философского осмысления законов человеческого существования; он позволяет открыть в человеке такое, о чем можно говорить только в патетическом стиле. К своему удивлению, читатель, уже привыкший к лаконизму прозы Шаламова, находит в ней и такой стиль патетический стиль.

В самые страшные, трагические моменты, когда человек вынужден задумываться над тем, чтобы покалечить себя для того, чтобы спасти свою жизнь, герой рассказа «Дождь» вспоминает о великой, божественной сущности человека, о его красоте и физической силе: «Именно в это время я стал понимать суть великого инстинкта жизни – того самого качества, которым наделен в высшей степени человек» или «…я понял самое главное, что человек стал человеком не потому, что он божье созданье, и не потому, что у него удивительный большой палец на каждой руке. А потому, что был он {физически} крепче, выносливее всех животных, а позднее потому, что заставил свое духовное начало успешно служить началу физическому».

Размышляя о сущности и силе человека, Шаламов ставит себя в один ряд с другими русскими литераторами, писавшими на эту тему. Его слова вполне можно поставить рядом со знаменитым высказыванием Горького: «Человек – это звучит гордо!». Не случайно, рассказывая о своей затее сломать себе ногу, рассказчик вспоминает о «русском поэте»: «Из этой тяжести недоброй я думал создать нечто прекрасное – по словам русского поэта. Я думал спасти свою жизнь, сломав себе ногу. Воистину это было прекрасное намерение, явление вполне эстетического рода. Камень должен был рухнуть и раздробить мне ногу. И я – навеки инвалид!»

Если вы прочитаете стихотворение «Notre Dame», то найдете там образ «недоброй тяжести», правда, у Мандельштама этот образ имеет совсем другое значение – это материал, из которого создаются стихи; т. е. слова. Поэту трудно работать со словом, вот Мандельштам и говорит о «тяжести недоброй». Конечно, «недобрая» тяжесть, о которой думает герой Шаламова совсем другого свойства, но то, что этот герой вспоминает стихи Мандельштама – помнит их в аду ГУЛАГа – чрезвычайно важно.

Скупость повествования и насыщенность размышлениями заставляют воспринимать прозу Шаламова не как художественную, а как документальную или мемуарную. И все же перед нами изысканная художественная проза.

«Одиночный замер»

"Одиночный замер" - короткий рассказ об одном дне жизни арестанта Дугаева – последнем дне его жизни. Вернее, рассказ начинается с описания того, что произошло накануне этого последнего дня: "Вечером, сматывая рулетку, смотритель сказал, что Дугаев получит на следующий день одиночный замер". Эта фраза заключает в себе экспозицию, своеобразный пролог к рассказу. Она уже содержит сюжет всего рассказа в свернутом виде, предсказывает ход развития этого сюжета.

Впрочем, что предвещает герою «одиночный замер», мы пока не знаем, как не знает и герой рассказа. А вот бригадир, в присутствии которого смотритель произносит слова об «одиночном замере» для Дугаева, по-видимому, знает: «Бригадир, стоявший рядом и просивший смотрителя дать в долг «десять кубиков до послезавтра», внезапно замолчал и стал глядеть на замерцавшую за гребнем сопки вечернюю звезду».

О чем задумался бригадир? Неужели замечтался, глядя на «вечернюю звезду»? Вряд ли, раз просит, чтобы дали бригаде возможность сдать норму (десять кубометров грунта, выбранного из забоя) позже положенного срока. Не до мечтаний сейчас бригадиру, трудный момент переживает бригада. Да и вообще, о каких мечтах может идти речь в лагерной жизни? Здесь мечтают разве что во сне.

«Отрешенность» бригадира – точная художественная деталь, необходимая Шаламову, чтобы показать человека, инстинктивно стремящегося отделить себя от происходящего. Бригадир уже знает то, что читатель поймет очень скоро: речь идет об убийстве арестанта Дугаева, не вырабатывающего своей нормы, а значит, бесполезного, с точки зрения лагерного начальства, человека в зоне.

Бригадир или не хочет участвовать в происходящем (тяжело это – быть свидетелем или соучастником убийства человека), или повинен в таком повороте судьбы Дугаева: бригадиру в бригаде нужны работники, а не лишние рты. Последнее объяснение «задумчивости» бригадира, пожалуй, правдоподобнее, тем более, что предупреждение смотрителя Дугаеву следует сразу за просьбой бригадира об отсрочке срока выработки.

У образа «вечерней звезды», на которую засмотрелся бригадир, есть еще одна художественная функция. Звезда – символ романтического мира (вспомните хотя бы последние строки стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…»: «И звезда с звездою говорит»), который остался за пределами мира героев Шаламова.

И, наконец, заключает экспозицию рассказа «Одиночный замер» такая фраза: «Дугаеву было двадцать три года, и всё, что он здесь видел и слышал, больше удивляло, чем пугало его». Вот он, главный герой рассказа, которому жить осталось чуть-чуть, всего один день. И его молодость, и его непонимание того, что происходит, и какая-то «отстраненность» от окружающего, и неумение красть и приспосабливаться, как делают остальные, – все это оставляет у читателя чувство такого же, как у героя, удивления и острое чувство тревоги.

Лаконизм рассказа, с одной стороны, обусловлен краткостью жестко отмеренного пути героя. С другой – это тот художественный приём, который создаёт эффект недоговоренности. В результате читатель испытывает чувство недоумения; всё происходящее кажется ему таким же странным, как и Дугаеву. Неотвратимость исхода читатель начинает понимать не сразу, почти вместе с героем. И это делает рассказ особенно пронзительным.

Последняя фраза рассказа – «И, поняв, в чём дело, Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний сегодняшний день» – это и его кульминация, на которой обрывается действие. Дальнейшее развитие действия или эпилог здесь не нужны и невозможны.

Несмотря на нарочитую замкнутость рассказа, который оканчивается гибелью героя, его оборванность и недоговоренность создают эффект открытого финала. Поняв, что его ведут на расстрел, герой романа жалеет, что проработал, промучился этот последний и потому особенно дорогой день своей жизни. А значит, он признает невероятную ценность этой жизни, понимает, что существует другая свободная жизнь, и она возможна даже в лагере. Заканчивая рассказ таким образом, писатель заставляет нас задуматься над важнейшими вопросами человеческого бытия, и на первом месте оказывается вопрос о возможности человека ощущать внутреннюю свободу вне зависимости от внешних обстоятельств.

Обратите внимание, сколько смысла содержится у Шаламова в каждой художественной детали. Сначала мы просто читаем рассказ и понимаем его общий смысл, затем выделяем такие фразы или слова, за которыми стоит нечто большее, нежели их прямое значение. Далее мы начинаем постепенно «разворачивать» эти значимые для рассказа моменты. В результате повествование перестает восприниматься нами как скупое, описывающее лишь сиюминутное – тщательно подбирая слова, играя на полутонах, писатель постоянно показывает нам, как много жизни остается за простыми событиями его рассказов.

«Шерри-бренди» (1958)

Герой рассказа "Шерри-бренди” отличается от большинства героев "Колымских рассказов". Это поэт. Поэт, находящийся на краю жизни, и мыслит он философски. Словно со стороны наблюдает он происходящее, в том числе и то, что происходит с ним самим: "…он не спеша думал о великом однообразии предсмертных движений, о том, что поняли и описали врачи раньше, чем художники и поэты”. Как и любой поэт, о себе он говорит, как об одном из многих, как о человеке вообще. В его сознании всплывают стихотворные строки и образы: Пушкин, Тютчев, Блок… Он размышляет о жизни и о поэзии. Мир сравнивается в его воображении со стихами; стихи оказываются жизнью.

«Строфы и сейчас легко вставали, одна за другой, и, хоть он давно не записывал и не мог записывать своих стихов, все же слова легко вставали в каком-то заданном и каждый раз необычайном ритме. Рифма была искателем, инструментом магнитного поиска слов и понятий. Каждое слово было частью мира, оно откликалось на рифму, и весь мир проносился с быстротой какой-нибудь электронной машины. Все кричало: возьми меня. Нет, меня. Искать ничего не приходилось. Приходилось только отбрасывать. Здесь было как бы два человека - тот, который сочиняет, который запустил свою вертушку вовсю, и другой, который выбирает и время от времени останавливает запущенную машину. И, увидя, что он - это два человека, поэт понял, что сочиняет сейчас настоящие стихи. А что в том, что они не записаны? Записать, напечатать - все это суета сует. Все, что рождается небескорыстно, - это не самое лучшее. Самое лучшее то, что не записано, что сочинено и исчезло, растаяло без следа, и только творческая радость, которую ощущает он и которую ни с чем не спутать, доказывает, что стихотворение было создано, что прекрасное было создано».

Кто этот герой? Быть может, сам Шаламов, всю жизнь считавший себя скорее поэтом, чем прозаиком? Спустя годы Шаламов напишет стихи, которые по своему настроению заставляют вспомнить этот рассказ:

Вот так умереть – как Коперник – от счастья,

Ни раньше, ни позже – теперь,

Когда даже жизнь перестала стучаться

В мою одинокую дверь.

Когда на пороге – заветная книга,

Бессмертья загробная весть,

Теперь – уходить! Промедленья ни мига!

Вот высшая участь и честь. (1970-е)

Но почему рассказ называется «Шерри-бренди», если в его тексте подобные слова даже не упоминаются? И тут нужно вспомнить еще одного поэта, О.Мандельштама и его стихи «Я скажу тебе с последней...»:

Ma voix aigre et fausse... P. Verlain* [Мой голос пронзительный и фальшивый... П. Верлен]

Я скажу тебе с последней

Прямотой:

Все лишь бредни - шерри-бренди, -

Ангел мой.

Греки сбондили Елену

По волнам,

Ну, а мне - соленой пеной

По губам.

Ой ли, так ли, дуй ли, вей ли –

Все равно;

Ангел Мэри, пей коктейли,

Дуй вино.

Там, где эллину сияла Красота,

Мне из черных дыр зияла

Срамота.

По губам меня помажет

Пустота,

Строгий кукиш мне покажет

Нищета.

Я скажу тебе с последней

Прямотой:

Все лишь бредни - шерри-бренди, -

Ангел мой.

2 марта 1931

Что такое у Мандельштама «шерри-бренди»? Судя по контексту, – «чепуха». Стихотворение Мандельштама, на первый взгляд, кажется несерьезным. Такому впечатлению способствуют просторечные выражения и словечки, такие как «бредни», «дуй вино», «сбондили», «кукиш», «разухабистый» анапест и т.д. Это стихотворение кажется выпадающим из поэтического контекста поэта (сравните «Шерри-бренди», например, со стихами этого же времени "Ленинград", "Мы с тобой на кухне посидим…" и др.). Непонятно, как оно сочетается, например, с таким стихотворением, написанным в тот же период:

Помоги, Господь, эту ночь прожить,

Я за жизнь боюсь, за твою рабу...

В Петербурге жить - словно спать в гробу.

Несмотря на кажущееся легкомыслие, стихотворение «Шерри-бренди» трагично. Мэри («Ангел Мэри») заставляет вспомнить другую Мэри, поющую "уныло и протяжно" в "Пире во время чумы", одной из "маленьких" трагедий Пушкина. Печальная и нежная песнь Мэри не мешает ей быть участницей пира и, если использовать выражение О. Э. Мандельштама, "дуть" вино. Пир во время чумы не может не показаться кощунственным. Однако происходящее в трагедии Пушкина трагично не только поэтому: все пирующие - сами на краю гибели. В стихотворении О. Э. Мандельштама лирический герой тоже оказывается среди пирующих. Пир этот и подобен пушкинскому, и отличен от него. Разгул чумы есть и в мире Мандельштама. Только это - другая чума, "чума" сталинского времени. Потеряв значение реальной "заразы", она не стала менее страшной. Таким образом, легкомысленность стихотворения оказывается мнимой. Оно не выпадает из ряда других трагических стихотворений Мандельштама этого времени.

Вернемся теперь к рассказу В.Шаламова. Так что же, герой писателя – это Мандельштам, и перед нами попытка реконструкции размышлений конкретного человека? (Вспомним, что О. Мандельштам умер страшной смертью в застенках НКВД). И да, и нет. Перед нами человек, сохранивший свое человеческое лицо, и этот человек – поэт.

«Литературность» художественного мира Шаламова

«Простая» проза Шаламова пронизана реминисценциями. Так, рассказ "На представку" начинается с фразы "Играли в карты у коногона Наумова" – сравните с началом "Пиковой дамы" А.С.Пушкина: «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова». Герой рассказа «Дождь», задумавший членовредительство, освобождает огромный валун от земли, в которую тот врос, и неожиданно для читателя цитирует Мандельштама. Как пишет повествователь, «Из этой тяжести недоброй я думал создать нечто прекрасное – по словам русского поэта. Я думал спасти свою жизнь, сломав себе ногу».

Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,

Я изучал твои чудовищные ребра, -

Тем чаще думал я: из тяжести недоброй

И я когда-нибудь прекрасное создам…

О.Мандельштам. «Notre Dame» (1912)

Какую роль играют у Шаламова эти цитаты? Обычно повествователь вспоминает их словно мимоходом. Рассказ тут же уводит нас от воспоминания о повести Пушкина или стихотворении Мандельштама в другой мир.

У Шаламова вместо описанного у Пушкина мира светской игры, идущей по правилам (в которые не хочет и не может вписаться азартный Германн), мы попадаем в мир картежников-каторжан, готовых не только проиграть все, что у них есть (одежду, подушку, одеяло), но и убить человека, не имеющего никакого отношения к игре. Убить только потому, что он отказался снять с себя и отдать свитер - "последнюю передачу жены перед отправкой" ("На представку").

«Прекрасное» Мандельштама не имеет ничего общего с тем «прекрасным», которое думает «создать» герой рассказа Шаламова «Дождь». В первом случае это «здание» искусства; во втором – умение искалечить себя.

Реминисценции словно случайно всплывают в сознании человека, кажутся неуместными в том жестоком мире, который изображает Шаламов. Тем более, с особенной силой, они подчеркивают жестокость этого мира. Но если реминисценции появляются, значит, эти кирпичики культуры еще существуют в сознании шаламовского героя?

Человеческое в человеке

Повествователь скупо, без комментариев, передает его речь. Тем не менее, нам ясно, что такое предложение Арнштрема связано с опасностью для его жизни – не случайно этому предложению предшествовала фраза: "Столяры уже ушли обедать, и в мастерской никого, кроме трех людей, не было". Ясно, что осведомители есть везде в лагере, есть они и в плотницкой мастерской.

Современный читатель, которому даже трудно представить себе подобную житейскую ситуацию, чувствует, как много стоит за этой, скупо описанной, сценой. Фактически речь идет о спасении жизней двух людей. И заканчивается рассказ словами: "Сегодня и завтра они грелись у печки, а послезавтра мороз упал сразу до тринадцати градусов - зима уже кончилась".

Еще один пример встречи шаламовских героев с добротой. В рассказе «Дождь» заключенные видят прошедшую мимо женщину, которая прошла по тропинке, «не обращая внимания на окрики конвоя». Рассказано об этом так: «Мы приветствовали её, и она нам показалась красавицей – первая женщина, увиденная нами за три года. Она помахала нам рукой, показала на небо, куда-то в угол небосвода, и крикнула: «Скоро, ребята, скоро!» Радостный рёв был ей ответом. Я никогда её больше не видел, но всю жизнь её вспоминал – как могла она так понять и так утешить нас. Она указывала на небо, вовсе не имея в виду загробный мир. Нет, она показывала только, что невидимое солнце спускается к западу, что близок конец трудового дня. Она по-своему повторила нам гетевские слова о горных вершинах. О мудрости этой простой женщины, какой-то бывшей или сущей проститутки – ибо никаких женщин, кроме проституток, в то время в этих краях не было, – вот о её мудрости, о её сердце я и думал, и шорох дождя был хорошим звуковым фоном для этих мыслей».

Какой бы стеной не был отделен мир заключенных от большого человеческого мира, от извечных представлений о добре и нравственности, мир шаламовских рассказов включен в культуру, в общечеловеческую жизнь, неотделим от Гёте, Лермонтова и Достоевского.

Задание

Написать конспект данного урока. Списанные у одноклассников конспекты оцениваться не будут. Если возникнет сомнение по самостоятельно написанному вами конспекту, могут быть заданы устные вопросы или предложено дополнительное задание: проанализировать один из "Калмыцких рассказов".